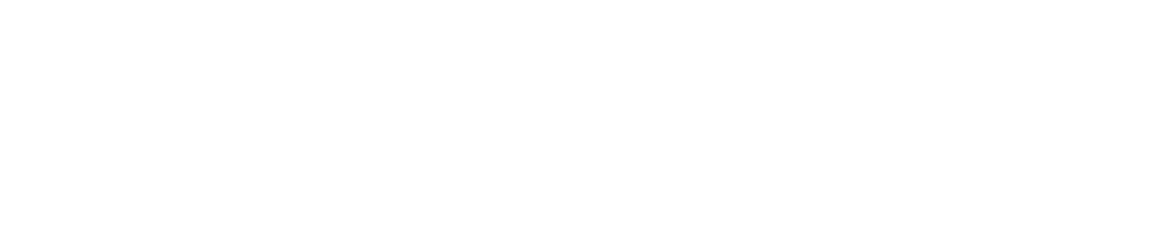

「勒‧柯比意:建築詩篇」世界巡展

地點:淡江大學淡水校區文錙藝術中心

展期:2026.02.25–04.17

建築迷引頸期盼的國際級盛事正式登臺!為深化臺灣與國際文化連結,推廣建築美學教育,由臺法學術交流協會、新加坡RT+Q建築事務所及巴黎Lin international共同策劃的「勒‧柯比意:建築詩篇世界巡展」即將閃耀登場。本展榮獲法國勒‧柯比意基金會(Fondation Le Corbusier)官方正式認證,是近年國內最具權威性的建築藝術大展。

亮點一:122件官方授權模型,重現現代主義巔峰

本次展覽核心為法國勒‧柯比意基金會獨家授權的122件經典建築模型。透過精緻的微縮模型與沉浸式敘事設計,觀眾將跨越時空,從大師早期的實驗性住宅,一路探索至現代主義鼎盛時期的經典巨作,親身感受其作品中充滿詩意與遠見的建築語彙。

亮點二:橫跨全球40城,世界級巡迴足跡

這場全球矚目的巡迴展,足跡已遍及美洲、亞洲、歐洲及非洲等40多座城市,包括紐約、倫敦、巴塞隆納、上海及京都等。臺灣站不僅承襲了國際巡展的深度,更展現了臺灣在國際文化地圖上的重要地位。

亮點三:跨國學術對談,點亮設計新視野

展覽期間,主辦單位將舉辦一系列建築講座與座談,邀請海內外頂尖建築學者,共同探討勒‧柯比意對當代都市與空間設計的深遠啟發。這不僅是建築學子與專業人士激盪創意的平台,更是民眾提升美學素養、走進大師建築宇宙的絕佳契機。

「勒‧柯比意:建築詩篇」是一場結合藝術、歷史與創新的深度饗宴,誠摯邀請各界蒞臨,感受大師不朽的建築魅力。聯絡與洽詢:林貴榮 建築師|總體策劃,電話:0928-227-988,電子郵件:iamarchlin@gmail.com

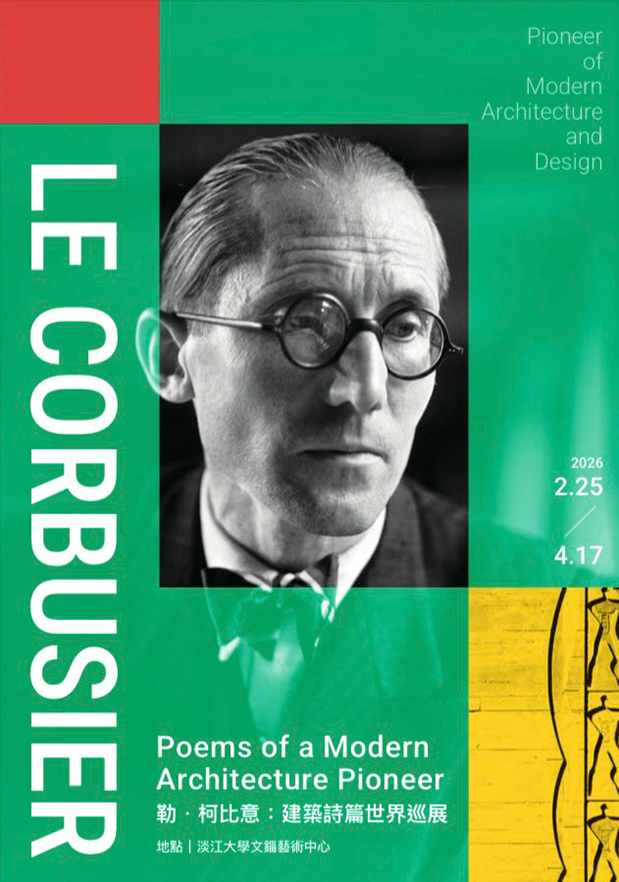

第38屆建築研究成果發表會暨第10屆全國建築設計教學與建築教育論壇 論文徵稿截止:2026.04.17

由臺灣建築學會主辦之「建築研究成果發表會」已邁入第38屆,「全國建築設計教學與建築教育論壇」也來到第10屆。兩項活動長期致力於推動建築研究與設計教育之學術交流,強化建築產、官、學界之跨域對話,亦促使臺灣建築學術發展持續深化,並穩健邁向國際接軌。第38屆建築研究成果發表會暨第10屆全國建築設計教學與建築教育論壇,訂於2026年6月13日(六)舉行,由逢甲大學建築專業學院(臺中市西屯區文華路100號)承辦。即日起開放論文徵稿,截止日期為2026年4月17日(五),審查結果預計於2026年5月8日(五)公告,誠摯邀請參與。

本屆徵稿與發表主題涵蓋:生態永續、規劃與計畫、建築設計、建築歷史與理論、建築環境技術、建築工程技術、建築經濟與管理、電腦應用、環境行為及總論等領域,並同步舉辦全國建築設計教學與建築教育論壇,提供深入探討當代建築趨勢與設計教育發展之學術平台。大會註冊費為一般人士新臺幣500元,學生優惠為新臺幣300元;已繳交投稿費新臺幣2,000元者,免再繳交註冊費。全程參與者可申請建築師與技師積分,以及公務人員研習時數。為因應國際交流需求並提升學術能見度,本屆活動鼓勵以英文撰寫與發表。相關徵稿與活動資訊,請參閱臺灣建築學會官方網站https://www.architw.org.tw及各大媒體平台公告。

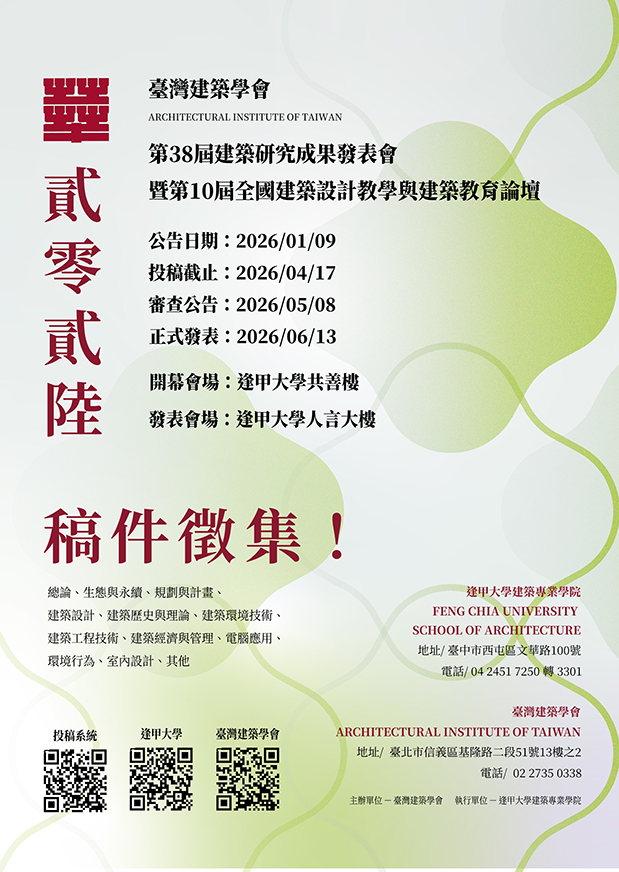

2025臺灣光環境獎得獎名單出爐 南港立體連通平台奪評審團特別獎

原長企業公司獲傑出照明技術獎,BRUN TIANMU、路思義教堂、臺大人文館、國立史博館獲臺灣光環境獎

第8屆「臺灣光環境獎」圓滿落幕。評審團主席周鍊指出,今年得獎作品的共同特點在於「不搶戲」,燈光以尊重空間功能與環境的角度,呈現建築與環境的獨到之處。

評審團特別獎/南港立體連通平台:採「人本導向」的照明策略設計,以隱性低尺度設計,穿針引線地串起車站、商場與住宅,成為繁忙都會優雅的地標。照明設計與建築結構深度整合,設計概念明確、技術執行完善,兼具技術品質與公共性,成功地以人工平台光環境連結都市的公共空間,因此獲頒評審團特別獎給予肯定。

傑出照明技術獎/原長企業股份有限公司:今年首度頒發此獎項,以表彰幕後工程團隊。原長企業以專業熱忱協助無數高品質工程,包括艋舺龍山寺、總統府及南港平台等。其對技術與細節的堅持,是成就完美光環境不可或缺的推手。

本屆臺灣光環境獎由以下四件作品脫穎而出,展現光環境的多樣面貌:

BRUN TIANMU不然天母:透過讓光線在室內外自然流動,創造出「城市野餐」的優雅氛圍。暖黃光源營造溫潤層次,成功將餐飲空間轉化為具文化共鳴的都市情境。

路思義教堂:以精準、穩定的暖調微光,勾勒經典的四片曲面結構,重新點亮教堂十字架。透過光與信仰對話,營造出既尊重原作風格,亦兼具現代光環境美學的典範。

臺灣大學人文館:不另設外牆照明,改以內斂的「室內透光」展現學術場域的沉靜厚度,透過光線陪伴師生停留與交流,照亮探索知識的道路。

國立歷史博物館:修復後的館舍以溫潤含蓄的光線連結文化記憶與當代生活。照明規劃考量人行道與城市道路環境的視角,融合周邊公共空間的互動與友善性,在兼顧環境關懷、實踐分區節能,讓歷史在當代得以優雅永續。

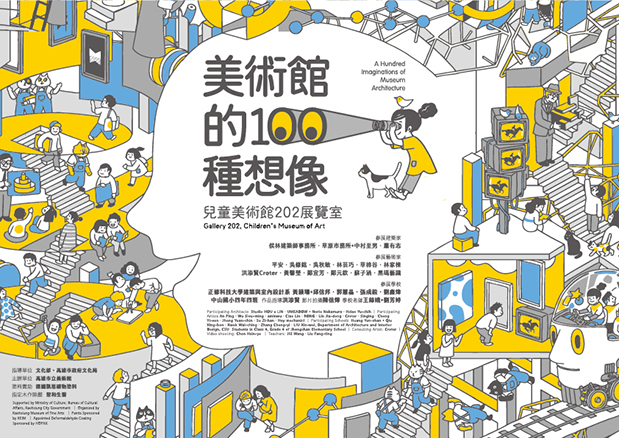

高雄市立美術館-建築教育專展《美術館的一百種想像》

展期:至2026年3月1日

地點:高雄市立美術館兒美館202展覽室(馬卡道路330號)

如何想像一座美術館的建築?

強調實用功能為藝術服務,或側重建築的美學?當今有些評論者認為,某些建築設計喧賓奪主,搶了藝術的風頭。建築與藝術的爭論,其實並非源自今日,19世紀初已見端倪。本展的目的即在於美術館如雨後春筍成立的當前,思考建築的本質。

現代主義建築先驅柯比意說:「建築是光線下形狀正確、絕妙、又神奇的遊戲。」同時代的密斯‧凡德羅則說:「當你小心翼翼地把兩塊磚頭疊在一起時,建築就出現了。」路易斯‧康則認為每塊磚頭都有自己的意志;札哈‧哈蒂則覺得:「建築與幸福感相關。我認為人們會希望在空間中感到舒適……一方面能遮風避雨,同時也能帶來愉悅。」

建築不是無中生有,也沒有所謂唯一的正確方式。設計前,建築師都要考慮一些問題,為設計做個概念註腳,諸如:收藏的種類、基地環境、大小與形狀、預算……針對細節進行詳盡分析後,從秩序中解放或從限制中想像,我們看到建築師的性情、風格與信念。

建築從來不只是物理空間,它更是時代的表徵,反映了區域的文化、社會的縮影和使用者的需求。「美術館的一百種想像」試圖從造型、光影、材料和色彩,進入建築的表情,從遊戲動手中思考建築的特性,想像建築的各種層面,最終思考究竟如何以建築,表現美術館的性格與精神。(圖源:高雄市立美術館)

雲林縣定古蹟北港鎮安宮修復 力求恢復原有風貌

雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮匯集江清露等匠師之作,但因地震、屋面滲水等因素,使珍貴的壁畫及剪黏作品保存面臨嚴峻考驗,日前舉行修復工程開工典禮,預計工期為480日曆天。

鎮安宮整建至今已逾60年,廟體歷經歲月及地震、風災等災害,牆面結構及屋面皆有所損傷,甚至因屋面滲水與壁體潮氣,使珍貴的壁畫及剪黏作品的保存面臨嚴峻的考驗。

雲林縣政府文化觀光處表示,北港鎮安宮建築物本體由3道磚牆與擱檁式屋頂構成,由師傅江清露操刀,施作八仙、入口龍虎邊泥作與上方屋脊泥作及石雕;後又延請畫師陳壽彝重繪廟內6面壁畫畫作與入口門神;另委託北港著名工藝師葉金池繪製入口壁畫。

文觀處說明,整建工程將以「最小干預、具可逆性、原貌保存、具有時代辨識性」的文化資產修復原則,施工過程中將結合傳統工法與適當現代技術,針對屋面、牆體進行整修,以確保結構安全無虞,同時解決廟體滲漏水問題。廟宇內珍貴的彩繪、泥塑、剪黏等珍貴藝術亦將由專業修復師及匠師進行修復,力求恢復古蹟原有風貌與歷史特色。(圖源:雲林縣政府文化觀光處)

北市「綠容率」新規上路 5類新基地納管

臺北市政府為強化都市降溫效益,修訂發布《臺北市新建建築物綠化實施規則》,並訂於今年1月1日起正式施行。影響範圍涵蓋北市申請建造執照的新建建築物基地,依據基地面積大小、使用分區(如公園、學校、公有建築)及容積率使用狀況,將建築基地劃分為5大類別,不同類別均須遵循綠化標準。

該規則的核心在於導入「雙重指標」檢核機制,要求新建基地除須滿足傳統平面管制的「綠覆率」(依類別門檻為50%至90%)外,更須符合強調立體降溫效益的「綠容率」(門檻介於1.4至2)。綠容率的計算權重依植栽遮蔭效果分級,高遮蔭喬木的降溫係數達3,遠高於灌木的1.2及一般草皮的1,藉此引導開發單位優先種植遮蔭效果佳的大型喬木。

為確保植栽能發揮實質生態效益,規範亦對生長環境訂定嚴格要求。地面層喬木覆土深度原則上需達150公分以上,屋頂層則需70公分以上,若深度不足將導致綠覆面積折減甚至不予計入。此外,新建物屋頂平台綠化面積需達淨面積50%以上,且基地內的車道、步道等鋪面應設置至少一半面積的透水性材料,同時須符合規定的綠化總固碳當量標準,以全方位提升建築基地的環境調節功能。

【國際建築新聞】開啟封閉實驗室 Robert Day科學中心讓科學更貼近人文

由BIG設計的Claremont McKenna學院Robert Day科學中心源於一種「井字形」幾何堆疊,每一層樓都旋轉45度,視覺上極具動感,同時創造了一個橫跨全高、採光充足的挑空大中庭,設計團隊強調「透明性」與「可見性」的重要性,讓研究活動不再隱藏於封閉實驗室,而是成為整體空間的一部分。中庭的階梯、懸浮的藝術裝置、開放的露台與玻璃帷幕,共同構築出一種動態而具穿透性的學習場域。這不僅提升了空間的社交性,也讓科學研究更貼近生活與人文。

建築外牆採用了仿木紋理的玻璃纖維強化混凝土(GFRC)板材,保留混凝土的耐用與防火特性,又賦予了外觀有機且溫潤的質感。室內支撐每一層體塊的巨大的三角形鋼桁架被包覆在木材中,為冰冷的實驗空間注入自然溫暖的氣氛。地面層的商店、咖啡館與大型社交樓梯形成整座建築的心臟,促進跨學科的對話。樓上是基因組學、氣候研究及大腦科學、高速運算等尖端實驗室。屋頂設置了超過一萬平方英呎的太陽能板,且建築層間的懸挑結構提供了自然的遮蔭效果,有效降低了空調能耗,展現了環保與美學並重的設計高度。本案為BIG在洛杉磯的第一件作品。

(圖片提供:BIG)

19世紀工業遺產百年後重生:紐約Domino製糖廠再生案

紐約布魯克林的Domino製糖廠在歷經PAU建築師事務所長達6年的改造後重新開放,這座19世紀的工業遺產如今蛻變為結合辦公室、公寓與開放園區的複合式空間,成為城市更新與建築再利用的代表案例。建於1880年代的磚造建築,外觀保留了工業時代的厚重感,設計團隊在保留原有磚牆與立面同時,於內部植入全新的玻璃量體,形成一個透明的「建築盒子」,以便在舊殼中容納現代化的空間。玻璃使內部空間充滿自然光,並與外部城市景觀互動,既維護了歷史外觀,又提供符合當代需求的功能。

新建築內部規劃了辦公室與住宅,並與周邊的公園相連,讓居民與遊客能在河岸享受綠地與開放空間。這座公園延伸至東河,提供步道、休憩區與景觀平台,將工業遺址轉化為社區共享的資源。建築的再利用不僅是空間的更新,更是社會與文化的再生,讓布魯克林的工業記憶在新世代中延續,象徵著城市如何在歷史與未來之間找到平衡。

(圖片提供:PAU)

空間即民主 柏林Aedes建築論壇:民主能透過具體場域被體驗

柏林Aedes建築論壇及其研究平台致力於「民主化設計」,透過合作、協同與妥協的空間,將建築轉化為實踐民主的社會宣言。自1980年代成立以來,Aedes致力於讓建築成為思想交流平台,透過跨領域研究探討城市未來,兩者結合使柏林成為全球建築文化中心。

Aedes建築論壇主張「空間即民主」,強調民主能透過具體場域被體驗,涵蓋靈活的公共空間與參與式規劃,透過設計促進平等與包容。除了合作、協同,論壇深入探討「妥協」的藝術。民主並非永遠和諧,而是充滿辯論與衝突。設計者透過空間安排,讓不同立場的人能夠在同一場域中交流,並在互動過程中找到平衡。這種設計思維反映出民主的真實面貌:它不是消除差異,而是創造一個能容納差異的環境。Aedes建築論壇的倡議提醒大眾,設計不僅關乎形態與功能,更是公共價值的延伸,旨在為城市打造更具包容性的未來。

(圖片提供:Aedes)

超越高樓的宜居典範 斯洛維尼亞Murgle社區轉身擁抱自然

在1960年代,斯洛維尼亞普遍興建公寓,高層住宅成為主流。然而,Murgle社區的誕生卻提供了另一種可能性。早在1956年時,就有一群建築師提出「量身打造的住宅」理念,並在Ljubljana率先設計了預製房屋。到了1965年,政府舉辦競圖,最終由France Ivanšek與Marta Ivanše的提案勝出。他們設計的低層、密集排列的住宅,特別考量到沼澤地的承載力,並以人行步道與綠樹群落串聯,形成一個與自然相連的社區。

Murgle社區突破了當時「高樓即現代」的思維,強調生活環境的品質比建築形式更重要。仰賴汽車的交通被限制在周邊道路之外,內部以步行為主,營造出安全、寧靜的居住氛圍。雖然部分原本的簡樸預製屋後來被傳統建法的較大房屋取代,但整體規畫精神始終保留。Murgle社區總共歷經30年分期建設,成為Ljubljana地區住宅的典範。在OFIS建築師事務所的整建後,Murgle社區的重要性不僅在於建築設計,更在於它延續戰後社會對居住品質、社區聯結與城市邊界的重新想像。

(圖片提供:OFIS Arhitekti)

編譯/吳介禎