2025臺南國際建築三年展 Re-turning「Home」:還。原點

展期:2025/07/04~2025/09/14

地點:臺南市美術館2館1樓展覽室A、B、C、D

自2008年首屆「見築展」起,臺南市建築師公會便致力於以展覽與論壇形式,串聯不同世代的建築師,描繪建築與生活的關係。歷屆三年展不斷深化主題,從空間敘事到都市記憶,逐步拓展至國際對話。2024年,台南市建築師公會攜手日本仙台,展開臺日建築交流,為2025三年展奠定更宏觀的策展視野。此次再度回到臺南市美術館,展開一場思維與感官的建築旅程。

策展主軸:重返建築的起點

「Re-turning『Home』」不僅是返回,更是重新審視--透過對「家」、「原點」、「初心」的再詮釋。借用鍵盤上的「Home鍵」作為隱喻,強調人如何在空間與時間中尋找歸屬與定位。對建築而言,「原點」是放樣與定位的起始,也是設計初衷與價值的起點。

展覽架構:四個場域的「還原點」

透過四個交錯對話的展間,引領觀眾踏上回原點的旅程:

Gallery A|還。家-入厝辦桌:以「家」為出發點,透過建築語言回應情感與居所的歸屬感。

Gallery B|還。創-建築家-傢-揪:揭示設計過程中建築師如何回望與修正初衷。

Gallery C|還。鄉-返鄉起厝:從臺南歷史脈絡中,探索地方與未來的建築連結。

Gallery D|還。域-跨界交陪:邀集國際建築對話,共築文化共感的多元原點。

每個展間都是一次對建築本質的回望,也是對人與空間關係的深層探問--從個人到城市、從地方到全球,思考建築如何持續為我們定義「回家∕初心的路」。

We TAIWAN台灣文化in大阪.關西世博

展期:8月2日至8月20日

地點:大阪市中央公會堂

文化部將在日本大阪世博期間於大阪市中央公會堂舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪.關西世博」活動,規劃推出VR科技藝術與舞蹈等,展現台灣文化跨域能量。

「We TAIWAN台灣文化in大阪.關西世博」活動橫跨線上的「遊戲能力」、VS.空間的「混融色彩」;大阪市中央公會堂的「跨域創造」以及中之島「萬變氣場」等4大場域及4大主題。其中百年建築大阪市中央公會堂將以文化科技展演為主軸,呈現台灣文化的多元。

大阪市中央公會堂建造於1918年,紅磚外觀以新文藝復興風格為基調,並融入巴洛克建築元素,2002年被指定為日本國家重要文化財,除了是中之島的地標,近年更被視為「大阪再發現」的代表性建築。

中央公會堂將展出包含黃翊的人機共舞作品「黃翊與庫卡」、狠劇場最新沉浸式作品「放開你的頭腦」、集合4大單元10部作品的「遺留未來VR360播映」、精選10部台灣電影的「台灣電影的璀璨今昔」,以及呼應日本盂蘭盆節的「魔幻台灣—台灣文學展」。

其中「黃翊與庫卡」自2012年首演至今已巡演47座城市,2017年起更特別為視障者製作口述影像,這次是「黃翊與庫卡」首次登日,特別邀請日本聲優錄製日文版,開放視障者及一般大眾報名,希望更多人認識這部動人之作。

百年公會堂3樓將帶來狠劇場遠征威尼斯、日內瓦影展VR互動式展演的「放開你的頭腦」,展演中現場40個觀眾戴上VR設備後,將從被動的觀看者轉變為主動的參與者,甚至成為表演的一部分。作品打破傳統欣賞模式,讓每位參與者在虛擬空間中,共創獨一無二的表演體驗。

「遺留未來VR360播映」涵括10部影片,包含「家的回望」中的「住所不明:福島今」、「舊家」,展開對家園的凝視與回望;「記憶風景」的「Closet」、「彼岸」、「寂靜」探討孤獨、掙扎及死亡與重生之間的過渡;「開房間VR三部曲」的「遺留」、「彩虹彼端」、「浮光童夢」,模糊了現實與虛構的界線等等。

「台灣電影的璀璨今昔」影展由國家電影及視聽文化中心精選「台北之晨」、「上山」、「千禧曼波」、「王船祭典」、「哈勇家」以及「書店裡的影像詩:停駐與穿越」等10部風格迥異的台灣電影。開場前也將播映1970年大阪萬博期間推出的「萬博追蹤」數位修復片段。(圖片來源/文化部)

推動300座兒童遊戲場環境設施改善 城鄉風貌均衡形塑城市新亮點

為提供一個讓孩子們快樂遊玩且家長也能安心陪伴的兒童遊戲場環境,行政院在去年8月核定「兒童遊戲場環境設施改善計畫」,匡列10億元經費,協助地方進行兒童遊戲場重建、改善及周邊無障礙設施設備優化,預計今年底可完成300座公園兒童遊戲場環境改善。

攸關城鄉生活環境提升及景觀優化的城鄉風貌營造工作,自110年至115年編列的經費已達60億元,協助全國各縣市辦理公園綠地、公共開放空間、老街及城鄉改造等。

院長林右昌進一步指出,這世代也面臨了氣候變遷及環境永續的挑戰,其中一項就是要強化水資源取得韌性,政府在110年已啟動公共污水處理廠再生水推動相關計畫,將在全臺推動16案再生水建設。目前永康、安平、鳳山及臨海共4座水資源回收中心已在運作中,期望至115年讓全臺每日再生水供應量可達28萬餘噸,並預計在120年完成所有建設後,讓整體供應量可提升至62.81萬噸,逐步增加水資源取得韌性及循環效益。

林右昌最後表示,內政部會持續透過公務預算、前瞻經費及專案經費等,偕同地方政府共同推動公共建設的建置。會納入民眾參與討論機制,經由共識凝聚,讓相關改造措施能符合在地期待,改變的不只是硬體建設,還有公民參與及生活美學素養提升等加乘效益,創造一個安全、安心的生活環境。

太平國小博物館開館 全臺首座校園藝術生態博物館 7月3日正式對外開放

台北市太平國小博物館自2022年啟動籌備,歷時三年,將於7月3日正式對外開放,當天正好是臺灣第一位雕刻家黃土水130歲誕辰,也將成為這座博物館的生日。

這座延續黃土水精神所打造的校園藝術生態博物館,以「聽得見讀書聲、聞得見稻穗香、看得見大稻埕歷史、能親近黃土水傑作《少女》胸像」為使命,深植於百年校園日常與在地文化記憶之中。

黃土水生於1895年7月3日,1907年轉入太平國小前身「大稻埕公學校」就讀。1915年自總督府國語學校畢業後返母校任教半年,隨後赴東京美術學校深造。1920年,他以大理石雕刻《少女》胸像作為畢業創作,並將此作品贈與母校,種下今日太平國小博物館的種子。

《少女》胸像承載著藝術家對故鄉的情感與理想,百年來靜靜守護於校園一隅。2020年出借北師美術館進行修復並參展,社會反應熱烈,也促成關於保存與展示的公共討論。北師美術館創辦人林曼麗認為,《少女》胸像「就地保存」不僅回應黃土水贈作母校的初衷,更承載太平國小師生代代守護的情感,也符合學校與校友會的期望。唯須建立具備「專業性」、「公共性」、「教育性」的博物館機制,並解決永續經營的挑戰。

在林曼麗與校友駱錦明的號召下,校友駱錦明以個人名義與王道銀行教育基金會率先捐助,陳君毅、許義榮、莊素珠、鄭文雄等多位校友與家屬相繼捐資,支持博物館籌建。北師美術館團隊自2022年5月起進駐太平國小,延續「One Piece Museum」館校協作模式與學校課程連結,並導入藝術史、博物館專業、文化資產保存知能;田中央工作群參與空間規劃,林伯豐捐贈最高規格的玻璃,林孝信除資助經費外,亦全力支持保全系統建置,廖明彬則在統籌工程之餘捐助資金。過程中,太平國小校長陳智蕾率學生和教職員積極參與,還有太平國小校友會理事長李達平、執行秘書張嘉莉連結在地全面支持,眾志成城,終於促成本館誕生。

太平國小博物館是一座與校園共呼吸、與師生共成長、與生態共生長、承繼黃土水精神,並與在地共創未來的博物館。採線上預約制、免費參觀,6月17日起可透過太平國小博物館官方網站線上預約,7月3日正式對外開放參觀。

行政院核定臺南AI基建 規劃金三角產業聚落

賴清德總統推動大南方新矽谷方案,將以沙崙智慧綠能科學城為核心,擴散研發成果至大南方S廊帶。南市府經發局長張婷媛表示,行政院已於今年三月核定,在臺南沙崙設置AI運算資料中心,將於2026至2029年,建置200 PF(petaflops,每秒千兆次浮點運算)的算力資源,供產官學研運用,黃偉哲市長也要求市府配合總統政策,協調水電管線及道路工程,助力國科會國網中心如期如質完成建置。

張婷媛局長說明,AI基礎建設除了算力布建,也要提供GPU及伺服器等相關供應鏈進駐的地點,經發局已規劃柳營科技工業區、樹谷園區及南科周遭產業園區,將支援沙崙科學城的大南方新矽谷方案,發展AI金三角產業聚落。目前經發局已盤點各工業區近百公頃的土地,也完成半導體與AI相關供應鏈的調查,臺南有足夠的空間供AI相關產業進駐,也可透過市府媒合產業合作夥伴,共同進軍國際市場。

張局長以NVIDIA即將公布的迷你超級電腦DGX Spark為例,手掌般的大小就可以提供1,000TOPs(每秒兆次浮點運算)的算力,宣告個人超級電腦的時代來臨,背後的供應鏈與銷售通路,幾乎都是台廠。在今年COMPUTEX黃仁勳的演講中,背板就有出現自動化設備商盟立、記憶體廠群聯、網路交換器廠智邦、電源供應器廠台達電等公司的商標,這些供應鏈也都將臺南視為重要基地。

此外,經發局也歡迎傳統產業隱形冠軍洽談進駐,張局長以AI伺服器為例,不論是AMD第五代EPYC系列的伺服器,還是NVIDIA Blackwell架構的伺服器,ODM都是委託台廠設計製造,其中緯穎科技去年已在臺南開工擴廠,預計2027年可以竣工,並將在南科打造研發中心,擴大AI伺服器的接單量能。而伺服器裡不只包含處理器,還有機殼、螺絲、扣件、線材、墊片等,都是隱形冠軍產業鏈可以支援的產品,市府經發局已在彙整相關業者需求,以柳科、南科、沙崙為金三角聚落,全力協助相關產業在臺南落地設廠。

【建築書介】靜水流深 致陳邁書信集 1964-1968

書信提供及策畫:蘇士韻

出版:實構築股份有限公司

ISBN:978-986-98464-2-0

本書成書之因緣,由於陳邁先生夫人蘇士韻女士欲整理保留完善之陳先生個人書信,羅時瑋老師認為書信具有歷史價值,建議整理成書,經過與《實構築》總編王俊雄老師討論可行的編輯方式,歷經四年的整理編輯完成此珍貴的書信集。

陳先生書信往來人物包括:漢寶德、賀陳詞、朱鈞、王濟昌、葉樹源、李昌運等人,皆是台灣在國家發展年代裡,引領建築思想躍進的人物。尤其與漢寶德先生的深厚情誼,舉凡家務、學業、事業等,都是重要的商討對象。書信當中看到漢先生鼓勵留學瑞士因語言障礙受挫的陳先生,莫因語言因素低沉,最重要在於信心。除此之外,也都引導他凡事往更長遠,能利益更多人的方向思考。乃至於鼓勵陳先生回台灣任教東海大學,陳先生因此答應而舉家返台,看見那個重然諾的年代,友誼的芬芳與寯永。深一層來看也由於漢先生將哈佛大學建築教育理念帶回台灣,使得台灣的建築教育有了天翻地覆的轉變。

書中規劃由主編沈孟穎從建築史角度閱讀這些書信,探討其時代意義,深具可看性,尤其書信皆是致陳邁信件,不見陳先生的回信。必須閱讀同時期相關著作作為佐證,以抽絲剝繭方式進行探討。沈孟穎在書中寫到:「在讀信的過程中,我邂逅了那些曾僅存在於書本中的人物,並以一種近乎幸運的方式,親歷了那個『友情彌堅』的年代。」

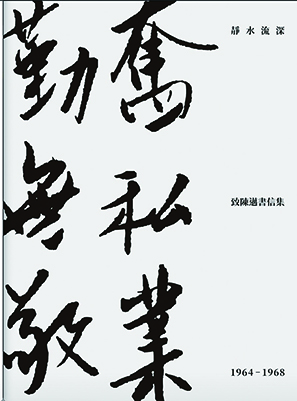

【國際建築新聞】「美國夢」展覽:探索郊區生活的理想與現實

維也納建築中心(AzW)正舉行「Suburbia-美國夢的生活」展覽,深入探討美國郊區生活的歷史、文化影響及其社會與環境後果。美國夢的典型畫面往往是一座帶庭院的獨棟住宅,配有游泳池與車庫,象徵著安定、安全與舒適的家庭生活。然而,展覽揭示了這種生活模式的另一面:土地消耗、環境破壞、社會隔離,以及日益嚴重的空置問題。策展人為資深文化記者與編輯Philipp Engel,「美國夢」原先在巴塞隆納當代文化中心(CCCB)展出,後來由維也納建築中心改編並加入奧地利的視角。展覽透過歷史資料、攝影、電影、文學、藝術作品與日常物件,呈現獨棟住宅的商業成功故事,並邀請觀眾思考這種居住模式的未來發展。

在奧地利,許多人仍希望在城市邊緣實現自己的郊區夢想。然而,根據維也納自然資源與生命科學大學(BOKU)的研究,奧地利的城市擴張在1975年至2020年間增加了五倍,主要由獨棟住宅、大型工業園區與購物中心推動。這種擴張導致交通基礎設施破壞景觀、生物多樣性受威脅、村莊中心逐漸荒廢,以及高齡化社會中的家庭日益孤立。展覽不僅回顧了郊區生活的歷史,也提出關鍵問題:未來的居住模式將如何演變?隨著環境與社會挑戰加劇,如何重新利用現有的獨棟住宅,並探索新的居住與工作方式,成為值得關注的議題。透過這場展覽,觀眾得以重新審視「美國夢」的真實面貌,並思考未來城市發展的可能性。

(圖片提供:AzW、攝影:Reiner Riedler)

杭州華為研發園區落成

由德國HENN建築事務所設計,位於中國杭州的華為研發園區,面積25萬平方公尺,是一座融合景觀與建築的創新空間。基地坐落於杭州西北部,周圍環繞著茂密的水景,形成獨特的生態環境。湖泊不僅提升了園區的景觀,其實提供關鍵的水資源。園區內共有六座模組化建築,沿著狹長的湖泊排列,低矮的建築群與周圍的自然地貌相互交融,園區內部採用無車設計,外圍設有環形道路,確保內部空間的寧靜與安全。

由於園區周邊社區的建築密度較高,因此研發園區以寬敞的低層建築布局,打破傳統園區的沉悶格局。一座座高達七公尺的山丘是設計團隊巧妙運用施工期間挖出的土方打造出來的,以豐富景觀的層次感。五層樓高的方形建築彼此相連,形成流暢的空間動線。建築物立面採用陽極氧化鋁材質,並配備可旋轉的遮陽板,以提升能源效率。綠化的屋頂同時也設置太陽能發電系統。員工餐廳可容納八千人,露台讓員工們能夠直接欣賞湖景。建築與景觀的交錯設計,使工作環境更具啟發性,為研發團隊提供充滿創造力的空間。

(圖片提供:HENN)

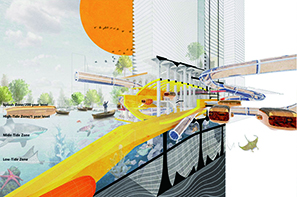

風生水起珠江三角洲

中國珠江三角洲地區的快速城市化進程已使其成為全球人口最稠密的地區之一,因而面臨海平面上升、洪水與乾旱等氣候變遷帶來的多重挑戰。建築師劉珩及其事務所NODE Architecture & Urbanism就以「風生水起」(Wind Blows, Water Rises)為題,在德國舉辦展覽,探討水資源在氣候變遷背景下對城市規劃與建築設計的挑戰與機遇,以及在城市發展中尋求與自然共生的可能性。NODE與深圳大學港澳大灣區創新設計實驗室合作的計畫,涵蓋城市更新、水利基礎設施與公共空間設計等主題。其中,劉珩在深圳大學發起的「水與城市化」研究題目,深入探討水生態系統,並提出將水資源作為推動永續城市發展的策略。「風生水起」探討工業遺址的再利用,反映深圳從製造業向服務業轉型的過程,並展示如何透過設計促進水資源管理與公共空間的融合,提升城市生活品質,以及提出面對氣候變遷與人口增長的創新城市設計方案。

(圖片提供:Aedes Architecture Forum)

戰爭決定命運的建築

建築師兼理論家Srdjan Jovanovic Weiss曾在前南斯拉夫因內戰而解體後發表了一篇名為「北約的建築評論—破壞與分類」(NATO as Architectural Critic – Destruction and Classification),探討了北約在1999年對南斯拉夫進行轟炸時,如何透過選擇性摧毀特定建築,對南斯拉夫的國家認同和建築遺產進行了象徵性的批判。Srdjan Jovanovic Weiss認為,北約的轟炸不僅是軍事行動,更是一種文化和象徵性的分類行為。透過摧毀北約認為代表法西斯主義的現代主義風格政府建築,北約在無形中對南斯拉夫的國家認同和歷史進行了再定義。這種行為反映了戰爭中建築所承載的政治和文化意涵,以及建築在國家形象建構中的核心角色。

Srdjan Jovanovic Weiss這樣看法是建立在北約對南斯拉夫地區採取軍事行動後仍期待新秩序的建立,至於俄國入侵烏克蘭的無差別轟炸,從教堂、墓園、學校與醫院等的大規模摧毀,顯示俄國對烏克蘭領土並不抱任何期待。

(圖片提供:Albert Horáček、Acediscovery、Ferran Cornellà、Jorge Láscar)

編譯/吳介禎