臺灣建築獎頒獎典禮暨論壇臺灣建築獎頒獎典禮暨論壇

臺灣建築獎頒獎典禮於12月13日假南港展覽館隆重舉行,現場匯聚建築界專業人士與關心城市發展的各界來賓。內政部政務次長馬士元親臨會場頒獎並致詞,肯定台灣建築師在專業實踐與公共責任上的長期投入。次長指出,建築發展向來是人類文明進程中的重要里程碑,面對氣候變遷與環境永續的全球性挑戰,傳統建築設計觀念與施工工法正持續轉型與進化。

他進一步表示,建築師不僅是工程技術的執行者,更結合美學思維與城市尺度的整體規劃,透過專業設計積極促進建築與自然環境、城市脈絡的融合。在政府推動永續發展與近零碳排目標的過程中,建築師無疑扮演著關鍵且不可或缺的角色。

同日下午舉辦的「2025臺灣建築獎論壇」,由本屆建築獎得主進行作品簡報,分享其設計理念、實踐經驗與回應時代課題的思考。隨後並與評審團展開深入對話,從專業觀點出發,激盪出多元而精彩的討論內容。論壇全程精彩紛呈,吸引眾多民眾與業界人士到場聆聽,現場交流熱絡,也為台灣當代建築發展帶來豐富的啟發。

「做白工作室」《鏡‧亭‧山:相看兩不厭》獲得2026年第13屆X-site計畫首獎

第13屆X-site計畫經兩階段評選,由「做白工作室」以《鏡‧亭‧山:相看兩不厭》獲得首獎。作品將以「鏡、亭、山」為主要概念,結合臺北市立美術館廣場的蛇紋石地坪並重新詮釋,透過局部揭示地面層水平線條的方式,創造出交疊的新空間。《鏡‧亭‧山:相看兩不厭》以「拉起廣場地表」為構想,重新形塑北美館戶外廣場的地貌輪廓,延伸廣場原有的蛇紋石地坪語彙,運用反面向的懸浮鏡面,建立兼具遮蔭與開敞視域的地景裝置;同時結合聲音與互動元素,為觀眾創造走入美術館的驚喜入口,提出更多對於未來的場域想像。

《四分溪畔的空間故事》中央研究院建築與環境空間展講座

中央研究院於2025/10/19-2026/1/16間舉辦「中央研究院建築與環境空間展」,展覽以「溯源前行」為題,展示中央研究院院內由基泰工程司、王大閎、王秋華等戰後重要建築師的經典作品,與中央研究院三大院區的未來展望。展覽於2026/1/7舉辦專題講座「四分溪畔的空間故事」,邀請實踐大學建築設計學系王俊雄教授及策展團隊的龔紋莎老師,以及長期陪伴中研院思考院區未來發展規劃的蔡元良建築師、郭瓊瑩教授、張清華建築師、龔書章教授,與主辦單位中央研究院總務處張剛維處長從建築、院區規劃、及建築展等三個面向進行更為深入的分享。

報名連結:https://www.accupass.com/go/ASAEEL1。

2026建築園冶獎開始徵件 2026年1月2日至3月2日止

邁入第32屆的建築園冶獎即將啟動。2026年度以「低碳韌境‧雋永創新」為評選主軸,回應全球氣候變遷加劇、永續轉型成為城市發展核心議題的時代背景,並延續建築園冶獎自1995年創立以來,透過建築文化推動城市進步與公共價值的初衷。

歷年來,建築園冶獎以「建築園冶、永續創新」為核心精神,持續引導台灣建築景觀品質升級,已發展為全台最具指標性的民間建築獎項之一,並長期串聯產、官、學各界,形塑兼具文化深度與未來適應力的城市風貌。

建築園冶獎執行委員會指出,面對極端氣候與複合型環境風險,建築與景觀規劃已不再僅止於營建思維,而必須回應城市與社區在長期風險中的承載能力與調適韌性。

「低碳韌境」主軸強調,建築不只是減碳工具,更是城市面對未來挑戰的重要基礎設施。建築園冶獎期望藉由評選機制,促使產業提出兼顧環境責任、使用安全與長期穩定性的前瞻解方,為台灣建立更具韌性的建築與景觀新典範。

本屆主軸中的「雋永創新」,強調建築不應僅追逐短期潮流,而需具備文化延續性、生活品質提升與美學價值創造的多重內涵,讓優質建築能隨時間沉澱,成為城市長久的風景。

第24屆國家文藝獎公布 吳明益、李再鈐、盧亮輝、林文中、王金櫻、簡學義、虞戡平等人得獎

歷經六個多月的推薦、提名、評選過程,備受藝文界矚目的「國家文藝獎」,於12月9日由國家文化藝術基金會董事長林淇瀁公布第24屆得獎者名單,分別為:作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義、導演虞戡平。根據國家文藝獎設置辦法,本獎項的獎勵對象為「具有卓越藝術成就,且持續創作或展演之傑出藝文工作者」,獎勵類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影,獎勵總額以七名為限,並自2015年起調整為每兩年辦理一次。第24屆國家文藝獎自2025年5月開始受理推薦、提名,經過各類複審及決審,每個階段加總、共計有88位提名及評審委員參與其中,最終於9日召開的董事會中通過得獎者名單。七位獲獎的藝文工作者,都以其旺盛的熱忱與生命力,在藝術的道途中努力不懈,並積極開創獨特且具時代性的美學風格,卓然有成。

簡學義得獎理由為建築創作具有深度之人文關懷,對於空間與材料本質有長期之探索與持續性之創新與突破:1.對建築設計有藝術哲學延展到空間設計之堅持與恆久性。2.作品跨不同地理、人文區位對社會文化影響深遠。3.對空間表情之轉化與連結有其詩意性之韻律。作品之創作得以隨時間而歷久彌新保有其原創之空間感與精神。

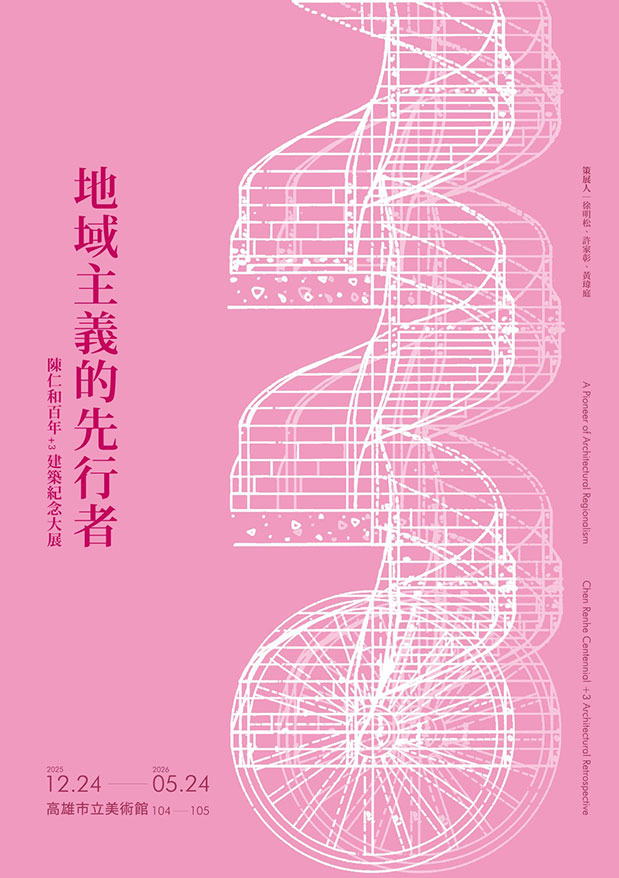

地域主義的先行者-陳仁和百年+3建築紀念大展

展期:2025年12月24日-2026年5月24日

地點:高雄市立美術館104-105展覽室

1922年出生於澎湖吉貝的陳仁和,是高雄執業建築師,經典作品包括:高雄佛教堂、三信家商學生會館與波浪大樓、鳳山明善堂、大崗山龍湖庵、鳳山肉品市場等。

陳仁和的作品結合了結構的表現性,並反映在地氣侯,展現出一種強烈具地方色彩的結構表現主義,他的建築提前預示了臺灣建築文化應有的健康走向:多元、融匯、充滿活力、具創造性。在陳仁和多數的照片裡,總會以為他是你身邊的人,一位在高雄街頭會偶遇的「歐吉桑」。就是這份「日常性」平實反映出他建築裡的地域性。陳仁和走過的路,不僅是高雄建築文化引以為傲的歷史過往,也會成為臺灣建築文化尋找下一階段方向的參考指標。

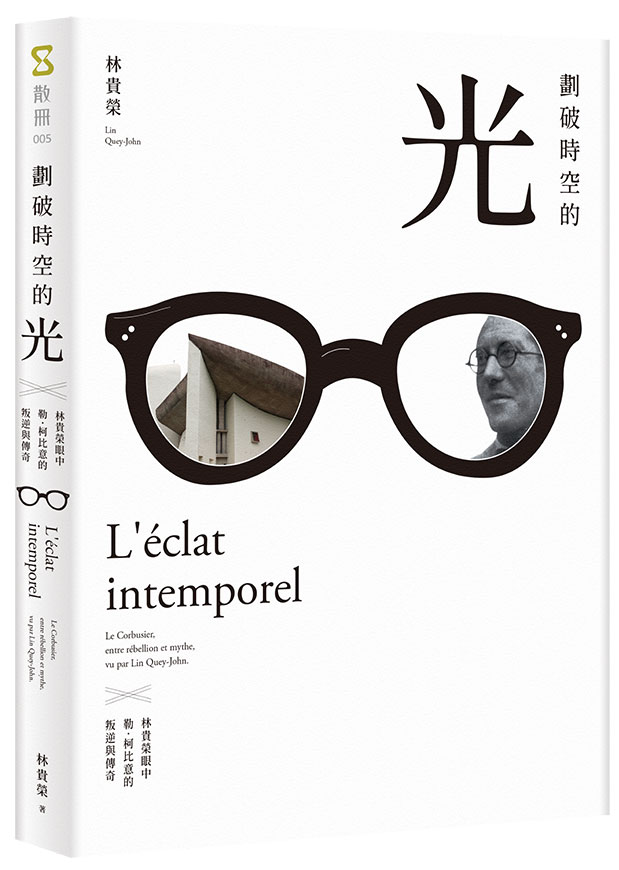

【建築書介】劃破時空的光:林貴榮眼中勒.柯比意的叛逆與傳奇

作者:林貴榮

出版社:散冊(sandsbook)

ISBN:978-626-99601-1-8

他被尊為現代建築之父,然而在那些冰冷的混凝土與絕對的機能主義背後,勒.柯比意(Le Corbusier)的內心,其實藏著一座無人知曉、充滿矛盾與詩意的聖域。我們或許膜拜過他的薩伏伊別墅,讚嘆過廊香教堂的光影,但我們可能從未真正走進這位大師孤寂的靈魂深處。

橫跨台法兩地的資深建築師林貴榮,在這本書中,帶領讀者展開一場超越形式的精神旅程,正如學者胡琮淨所形容,這是「一封封寫給勒.柯比意的『林氏情書』」。林貴榮建築師憑藉數十年的留法背景與深刻洞察完成著作,書中並收錄多幅法國「勒·柯比意基金會」特別授權之獨家珍貴官方照片。他不僅是研究者,更像是大師穿越時空的知音。

法國在臺協會文化處處長喬蘇亞·塞雷斯(Josua Serres)精準地點出本書核心:「勒.柯比意的建築是一面鏡子:一端映照著理性的嚴謹,另一端則折射出情感的詩意。而這本由台法建築師林貴榮所撰寫的著作,正是在這兩個世界的交會之處展開。他以敏銳的感知與獨特的視角,重新照亮了這位大師的作品。」

《劃破時空的光》彷彿一把鑰匙,溫柔卻堅決地敲破我們過去對大師的單一想像,直抵勒.柯比意內心最幽微之處。它帶我們看見的,不只是改變時代的建築符號,而是一位在衝突中鍛造傳奇、以孤獨劃破時代的真實創造者。

【國際建築新聞】葛羅培斯故居舉辦國際公共廁所設計競圖

美國歷史建築組織Historic New England近日宣布,將為位於麻州的著名建築葛羅培斯故居(Gropius House)舉辦一項國際公共廁所設計競圖,邀請全球建築師、設計師與創意團隊共同參與。此競圖旨在為這座現代建築地標打造一座全新的公共廁所設施,提升訪客體驗,同時尊重並呼應葛羅培斯的建築精神。

原建築為葛羅培斯於1938年為自己與家人所設計,是美國現代建築史上的重要作品之一,每年吸引大量建築、設計與文化研究者前來參觀。然而,隨著訪客人數成長,原有的基礎設施已難以應付需求,因此Historic New England決定以設計競圖方式,尋求能兼具功能、美學與永續理念的全新方案。

競圖將特別強調以下幾項原則:1.新建設施必須尊重葛羅培斯故居的歷史脈絡與現代主義語彙。2.需以環境永續作為核心,包括節能、減少碳足跡以及低影響性的景觀介入。3.設計需展現創意,同時考慮可行性與營運維護的需求。

此次競圖面向全球公開徵件,旨在藉由此競圖讓世界各地的創作者共同思考:在保護文化遺產的同時,如何以當代設計語言回應新的公共需求。競圖投件於2026年2月6日截止。

(圖片提供:Historic New England)

維也納現代主義地標皮爾別墅修復完成

由建築師Josef Frank與Oskar Wlach於1929年設計的「皮爾別墅」(Villa Beer),是奧地利現代主義建築的重要代表作。這座位於維也納的住宅,歷經多年研究與修復工程,終於宣告完成,並將於2026年春天正式對外開放。

皮爾別墅原為企業家Julius Beer家族委託建造,設計理念融合居住功能與社交空間,展現建築設計對現代生活方式的探索。修復工程由業主Lothar Trierenberg與建築師Christian Prasser主持,並與專家、工匠、藝師及奧地利聯邦古蹟局合作,細緻恢復原有的空間序列、光線設計與材質細節,同時進行必要的現代化調整,使建築更適合公共使用。

這座房子不僅是歷史遺產,更能讓人立即感受到優秀建築的力量。主辦單位將於2026年1月公開修復後的室內空間與由Auböck+Kárász設計的花園。皮爾別墅預計於2026年3月正式迎接公眾,成為維也納建築文化的新亮點。修復過程由攝影師Stephan Huger全程紀錄,並在官方部落格公開,提供大眾深入了解修復細節。

(圖片提供:Villa Beer Foundation)

多倫多Peel區救護站動工

加拿大安大略省Peel區救護服務處宣布,位於Docksteader救護站動工,這是該區第五座同類設施,總面積超過84,000平方英呎。新站設有可容納六十輛救護車的室內車庫、清潔與補給區、培訓空間及行政辦公室,並以永續為核心,預計達成零碳建築設計認證,具備淨零能源效力。這項工程由Diamond Schmitt建築事務所設計。繼其與gh3*合作完成多倫多救護服務多功能站(Toronto Paramedic Services Multi-Function Station)之後,再次為大多倫多地區打造重要的公共基礎設施。相比之下,Docksteader救護站提供救護員上下班的主要樞紐與集中服務;而多倫多多功能站則在結構材料創新與教育功能上更具特色。

Peel區是加拿大高齡化最快的地區,根據統計,2021年超過六十五歲的人口達14%,預計到2051年,將超過20%。原有救護站一年要回應將近十五萬通緊急電話,預計到2036年,緊急求援電話會是目前的兩倍,因此在醫療體系的關照下,此區的醫療資源與建佈若不提早規劃,將形成安大略省的醫療脆弱地帶。Docksteader救護站預計於2027年落成,啟用後將24小時營運。

(圖片提供:Diamond Schmitt)

米蘭冬季奧運選手村落成

米蘭冬季奧運選手村近日由設計單位Skidmore, Owings & Merrill(SOM)與COIMA SGR正式移交給奧運基金會,為2026年冬季奧運做準備。選手村位於舊鐵路場址,結合六棟新建住宅與兩棟歷史建築改造,形成一個綠意盎然的永續社區。選手村在奧運期間將容納來自世界各地的運動員,提供完善的生活與休憩設施,而賽後僅需四個月即可完成轉型,成為擁有1,700床位的學生宿舍,解決米蘭長期存在的學生住宿短缺問題。中央廣場將成為社區核心,規劃有商店、餐廳、咖啡館及市集空間,打造一個充滿活力的都市生活場域。

建築設計理念來自米蘭工業歷史與在地街區肌理,透過線性建築形式與現代材料,營造出呼應傳統但具當代感的空間。新建築採用大尺度木構造與低碳外牆材料,並設置屋頂花園、太陽能板及被動冷卻系統,確保能源自給自足。公共露台與綠化設計提升環境韌性,也為學生提供交流與學習的戶外空間。原為火車維修與調度工場以及倉庫的兩棟歷史建築保留外觀並翻新內部,成為社區文化活動的場地,象徵該區由工業中心轉型為現代都市社區的過程,為未來世代打造一個兼具功能、文化與環境責任的生活社區。

(圖片提供:SOM / Pixelflakes、 攝影:Dave Burk)

編譯/吳介禎