09

金門大學建築學系

戰地記憶多元詮釋

評「金門軍管受難者紀念園區」

1949年古寧頭戰役為金門歷史關鍵轉折,確立其作為兩岸分治格局下臺海前線要塞的地位。戰後金門軍事地位大幅提升,成為美國與中華民國共同防衛體系的重要環節。1950年韓戰爆發後,美軍第七艦隊進駐臺灣海峽,金門被賦予「反共前哨」的戰略與象徵意義。胡璉擔任金門防衛司令期間,積極推動防禦工事、精神堡壘與基礎建設強化,其中1952年興建的莒光樓成為紀念「生存的英雄」的標誌建築,象徵國族記憶與精神動員。今日,莒光樓及大量戰地建築已成為金門戰地文化遺產核心資產,並長期啟發金大建築學生以戰地文化地景作為設計研究的重要題材。

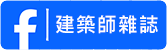

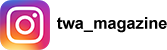

莊詠勛的「拂去遺忘的塵埃-金門軍管受難者紀念園區」設計,正是呼應這段歷史背景,以深刻的空間語言與文化敏感度回應軍管時期被掩埋的民間苦難記憶。作品運用建築語彙、空間形式與地景介入,呈現如五戶聯保體制下的監視與暴露感、戰火摧毀生命與家園的剝奪與壓迫感,以及自由受限所引發的束縛與無力感。此設計突破以往著重軍管制度或防禦工事等有形建設的關注,試圖轉而觸及民眾內心深處難以抹去的集體創傷記憶,補足過往以官方勝利敘事為主的戰地記憶視角,並彰顯戰地文化遺產在歷史、空間與情感層面的多重價值。

文/曾逸仁(金門大學建築學系副教授)

新舊共生、生活滲透

評「南北滲透計畫」

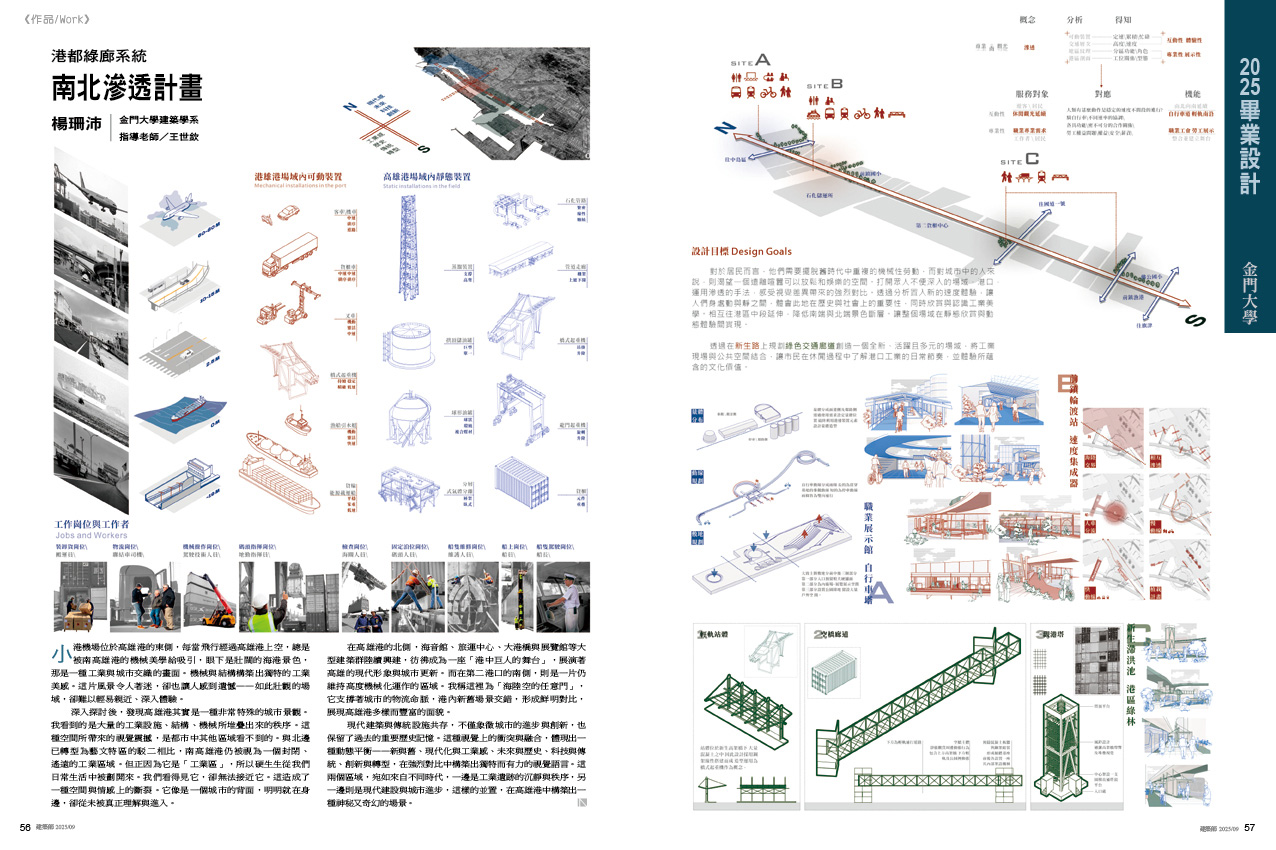

高雄港自20世紀以來承載國際貿易與工業運輸重任,是高雄都市發展的命脈。港區南北分工鮮明,北港區已轉型為藝文與觀光生活場域,展現城市再生成果;南港區則保留高度工業化運作,封閉且專屬於勞動場景,成為被忽視卻不可或缺的工業後台。這樣的南北落差造成空間隔閡,也使市民與港區間的情感與生活經驗疏離。

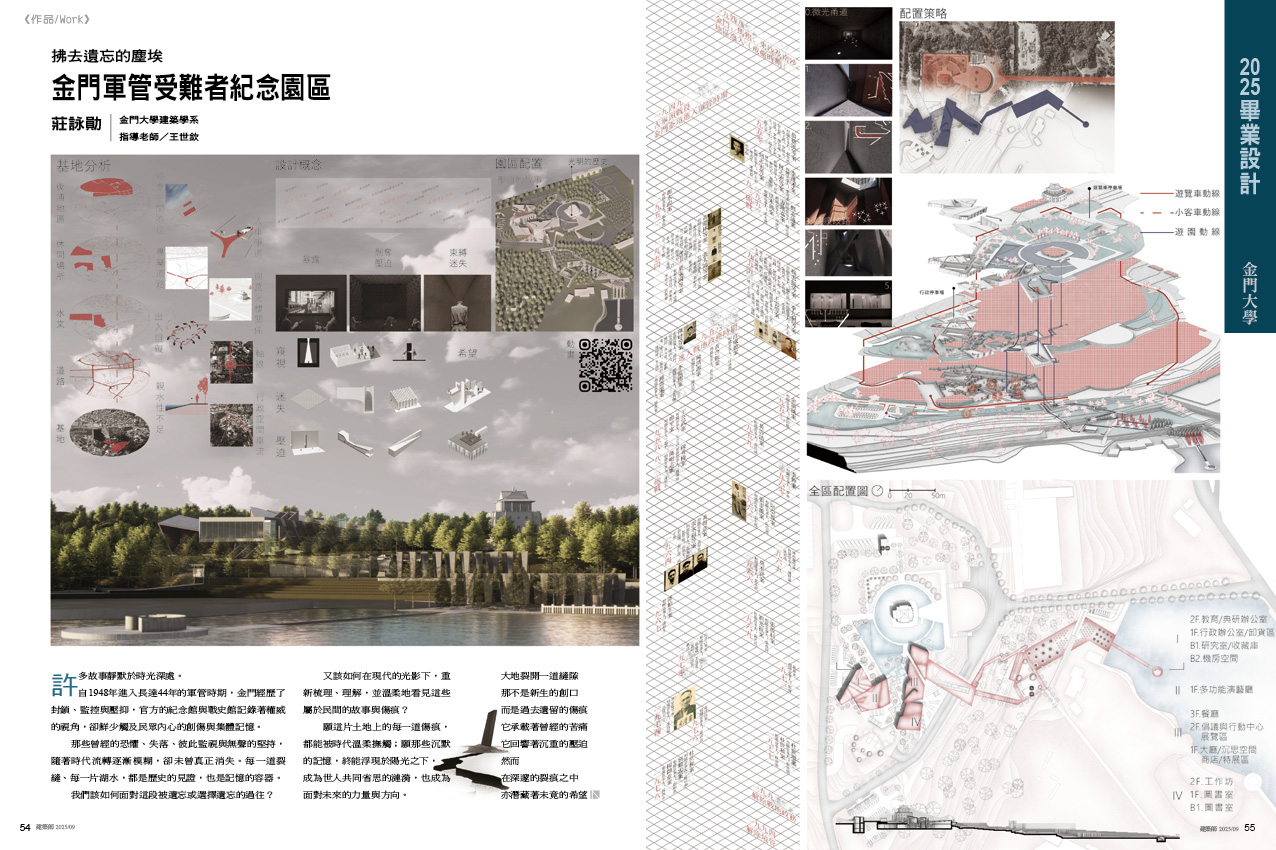

楊珊沛的畢業設計「南北滲透-高雄港南北向生活滲透策略」正是對此現象的回應。設計靈感源自她搭機時俯瞰高雄港的經驗,南北港區的強烈對比,引發她對港口作為城市「背面」角色的反思。她思索如何打破南北分界,讓生活感滲入工業區,讓工業美學被重新認識,以設計促進港區與市民生活的雙向對話與融合,並探索港區作為共享新型城市空間的可能性。

文/曾逸仁(金門大學建築學系副教授)