2025

09

09

銘傳大學建築學系

城市協議書與深刻紀念的渴望與追問

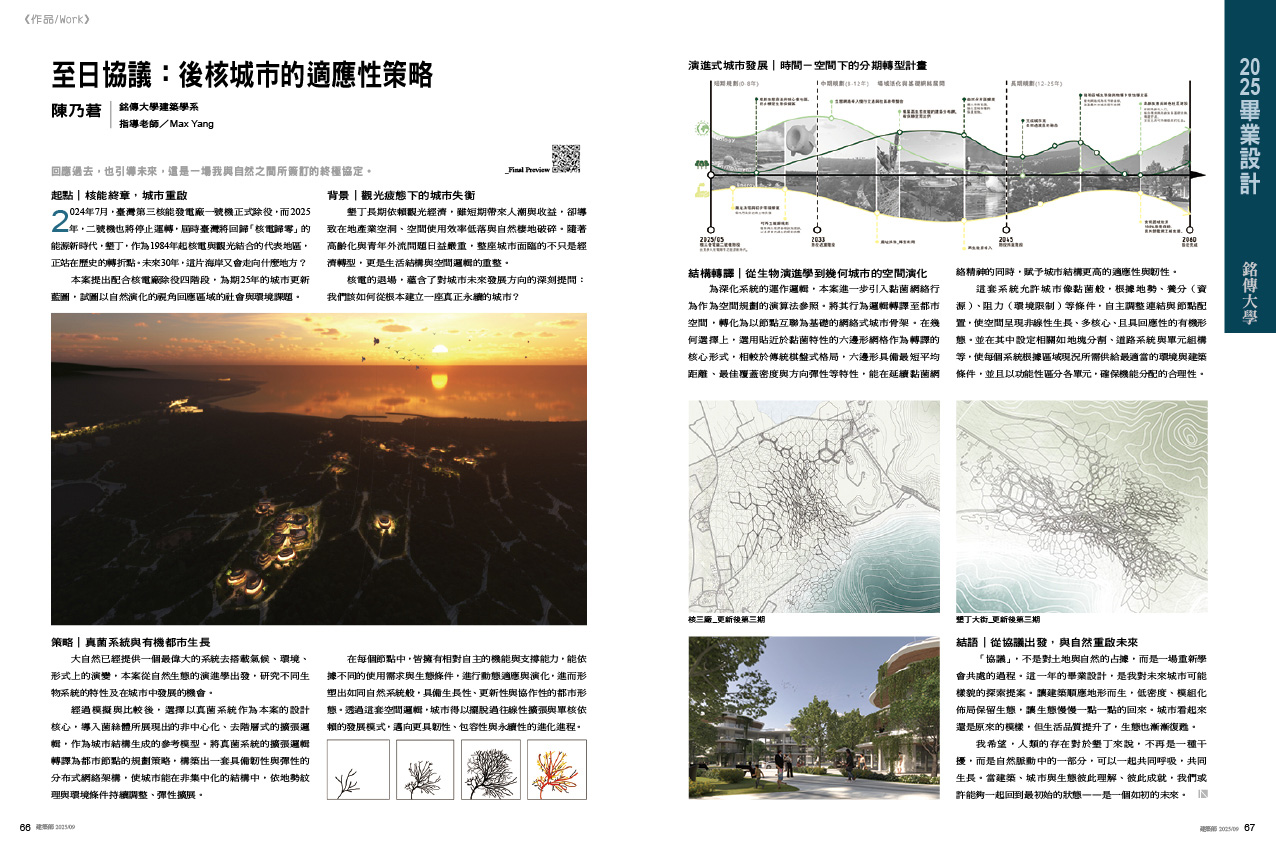

至日協議:後核城市的適應性策略

在恆春半島的盡頭,臺灣的第三核能發電廠正式邁入除役程序。這片因能源設施與觀光產業而繁盛的地區,如今也站在歷史的轉折點上——不只是能源結構的轉變,更是一場城市與自然關係的重構契機。

陳同學以一種極具洞察力與未來感的敘事方式,回應了此地區的空間現實與結構轉機。她以此視為打開一場城市協議書的起點——一份人與自然重新協商、共生、再生的協定。

第一章|空間之間:一場失衡的現實審視

墾丁長期以來的單一產業依賴,不僅使在地經濟結構脆弱,也使空間發展模式停滯於高度季節性的消費邏輯中。觀光業所帶來的大量開發與資源掠奪,已逐漸侵蝕原本脆弱的自然系統,陳同學敏銳地觀察到,核三廠除役不應只是能源政策的一環,它釋放的不只是土地,而是重新配置區域資源、重構空間價值的可能性。她將本案立為一場25年的發展協議,分為短、中、長期三階段,由恢復地景、導入節點、擴展網絡走向一個新型態的永續共生城市。

文/單世瑄(銘傳大學建築系地域性建築研究室負責人)