09

逢甲大學建築系

微弱而堅定的提問

評「無以名狀的屍體」

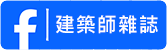

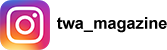

關於馴化之身的棲所,一則藉由后里馬場再造所衍伸而出的建築與物種倫理的提問。

「無以名狀的屍體」並非僅為死亡所命名,而是試圖描摹一種被時間與制度磨蝕、日漸失語的生命狀態。它們未曾完全消失,卻也早已被抽離了意志與選擇的可能性。這是一種沈默的存在,一如城市邊陲的半廢棄場域,一如被妥善照料卻無法回應世界的身體。王芃婕的設計正是在這樣的空間與倫理張力中展開,企圖透過建築語言,回應一段關於馴化與反馴化、觀看與被觀看、生存與生活之間的交錯敘事。

設計從一段騎馬的親身經驗開場,這不是一種浪漫的田野記敘,而是一場頓悟。「服從」不再只是操作的技術性詞彙,而是一種關乎權力與選擇的制度性安排。馬匹在馴服的過程中逐漸失去主體性,直至「即便柵欄打開,也不會逃走」的那一刻,牠已不再是自由的生命,而是「順從的身體」。這樣的身體,仍可行動,卻已不具選擇。這正是設計所意圖揭示的倫理困境。

文/粘晉榕(逢甲大學建築專業學院兼任助理教授)

寂寞成為地理

畢業設計與建築教育的時間尺度

寂寞成為地理 Solitude

如果我們從一棟建築的存在來看,它能在地理的時間刻度上屹立至少50年以上,甚至數千年,這是建築的尺度。

據傳帕拉迪歐(Palladio)在40餘年的執業生涯中,從未親眼見證自己的作品完工。這不完全是事實,但也相去不遠。例如,圓頂別墅(Villa Rotonda)在帕拉迪歐去世時,建築主體已大致成型,但加上室內裝修,前後耗費了30餘年;帕拉迪奧巴西利卡(Basilica Palladiana)則花了40餘年才完成。即使到了現代,憑藉更高的技術與效率,簡學義先生仍用了近20年打造出台大人文館;即使我們(office aaa)設計的史博館典藏庫房,也在設計階段就歷經7年。

用一年時間完成一件作品看似漫長,但在建築的時間刻度裡卻相對短促。從事建築創作,需要一種異於常人的持續性,以及不隨波逐流的堅持。而畢業設計,正是這種持續性的起點。你們將用一整年與自己辯證、不斷推敲,這是我認為畢業設計在建築教育中最珍貴的價值:它讓你們慢慢拉大時間的尺度,超越當下,最終讓作品成為地理般的存在。

文/吳承軒(逢甲大學建築專業學院兼任講師)