2025

09

09

高雄大學建築學系

重新聆聽土地的聲音

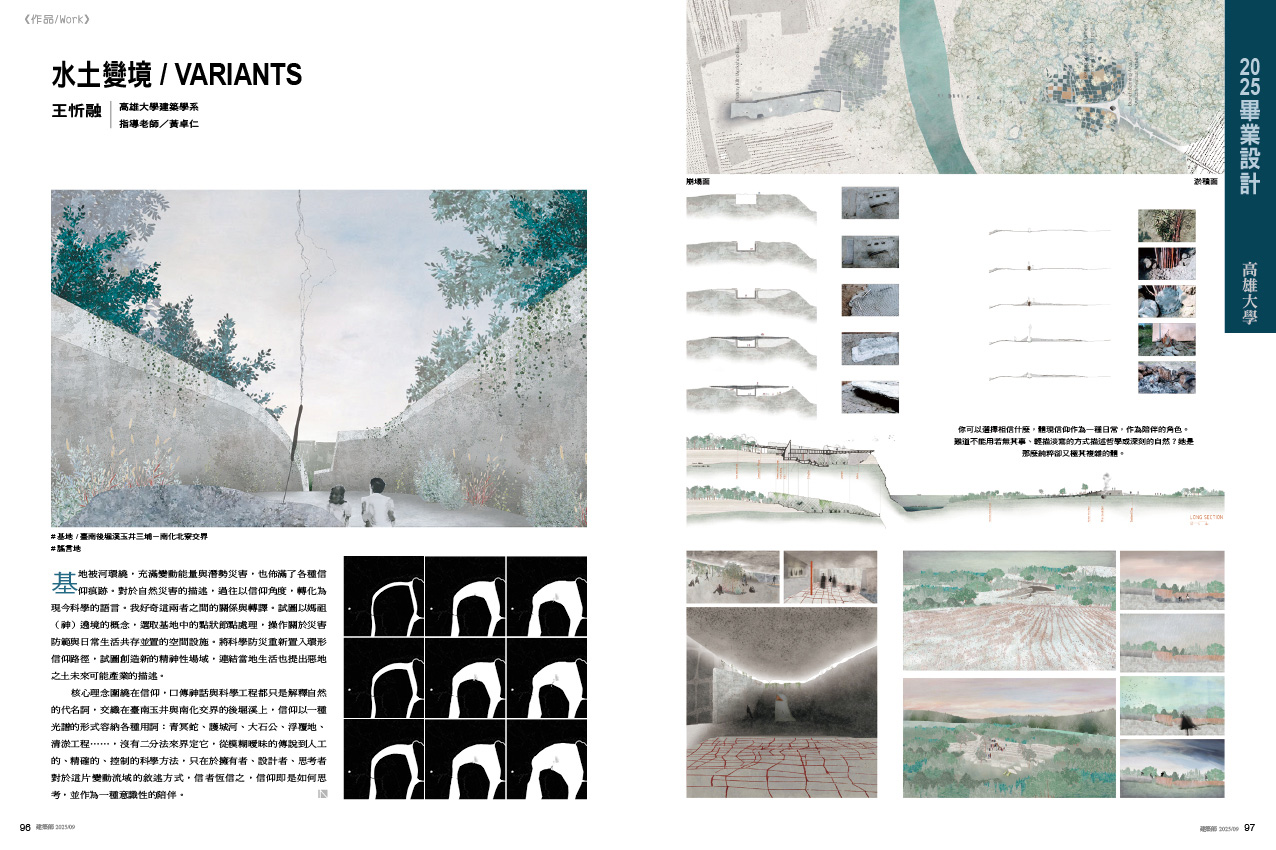

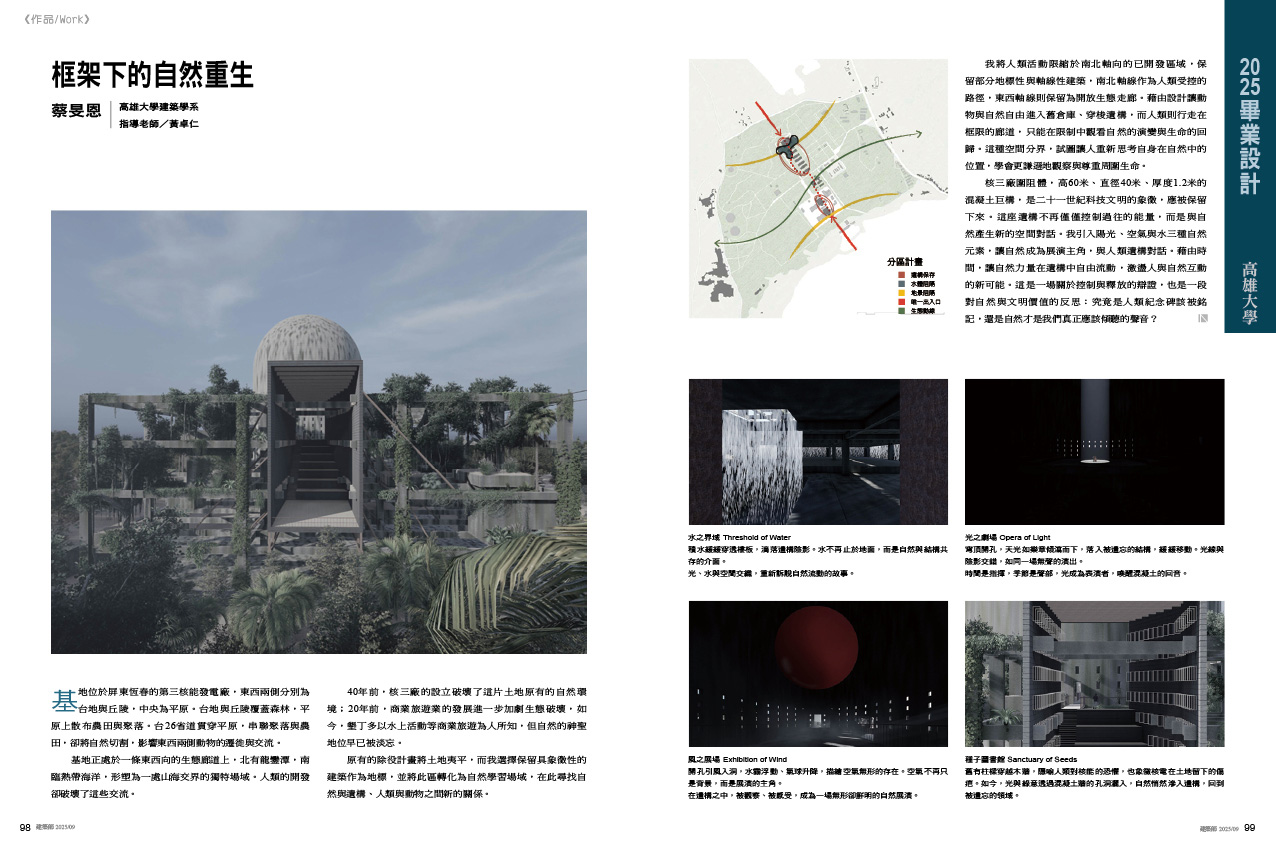

當代建築教育早已超越形式操作與構造練習的層次,轉向對社會、文化與環境議題的深層回應。在高雄大學建築學系2025年度畢業設計中,兩件作品「水土變境」與「框架下的自然重生」以在地敘事與哲學思辨為基底,分別回應信仰地景與工業遺構的未來角色。她們不僅創造空間,更提出深刻問題,引導我們重新審視「建築」在未來如何成為文化交織、倫理對話與自然復振的中介。

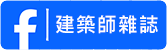

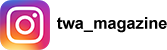

王忻融的畢業設計「水土變境」,選址於臺南玉井三埔與南化北寮交界的後堀溪河道。此地被河流環繞,不僅充滿變動能量與潛勢災害,更佈滿了豐富的信仰痕跡。後堀溪河道因流速差異造成兩側土地的侵蝕與堆積,形塑出獨特的「二元變動」地景。在地居民世世代代透過口傳神話,如「青冥蛇」、「護城河」、「大石公」等模糊曖昧的預言故事,警戒著人類面對自然環境的敬畏關係,同時也面對地層崩塌的潛在危機與產業再生的機會。這片土地上的敘事,在過往的信仰傳說與現今的科學語言之間流轉,引發了設計者對兩者關係與轉譯的深刻好奇。

文/馬瑜嬪(高雄大學建築學系副教授)