09

中國文化大學建築及都市設計學系

在陽明山,我們構築⋯

建築是由材料所構築的真實,而真實也形塑了我們。中國文化大學建築及都市設計學系團隊近年於陽明山周邊場域,將實體建構引入建築與設計的教學活動,企圖帶/擾動建築教育與學習場域,並將學校在地周邊的自然與人居環境特質,轉化成為設計操作上的重要調性與亮點特色。

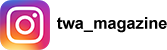

王凱強的畢業設計:「構築於里山:陽明山當代戰術性地域游擊實驗」,試圖在此架構下,回應陽明山場域資源有限與官方制度緊縮的條件情況。基地選址位於臺北市北投區泉源里頂湖社區,一處受到《國家公園法》規範、地勢特殊、人口高齡化的聚落。王凱強從大學三年級開始參與系上團隊,兩年寒暑假的時間於此駐村、構築實作的經驗累積、和與在地居民、使用者的互動觀察中,進而企圖探索出一套「輕量化」、「可拆卸」且「可被居民掌握」的構築方法,呈現出一種結合常民智慧、制度應變與空間演繹策略的當代表達。

文/王凱強

駱又誠(中國文化大學建築及都市設計學系助理教授)

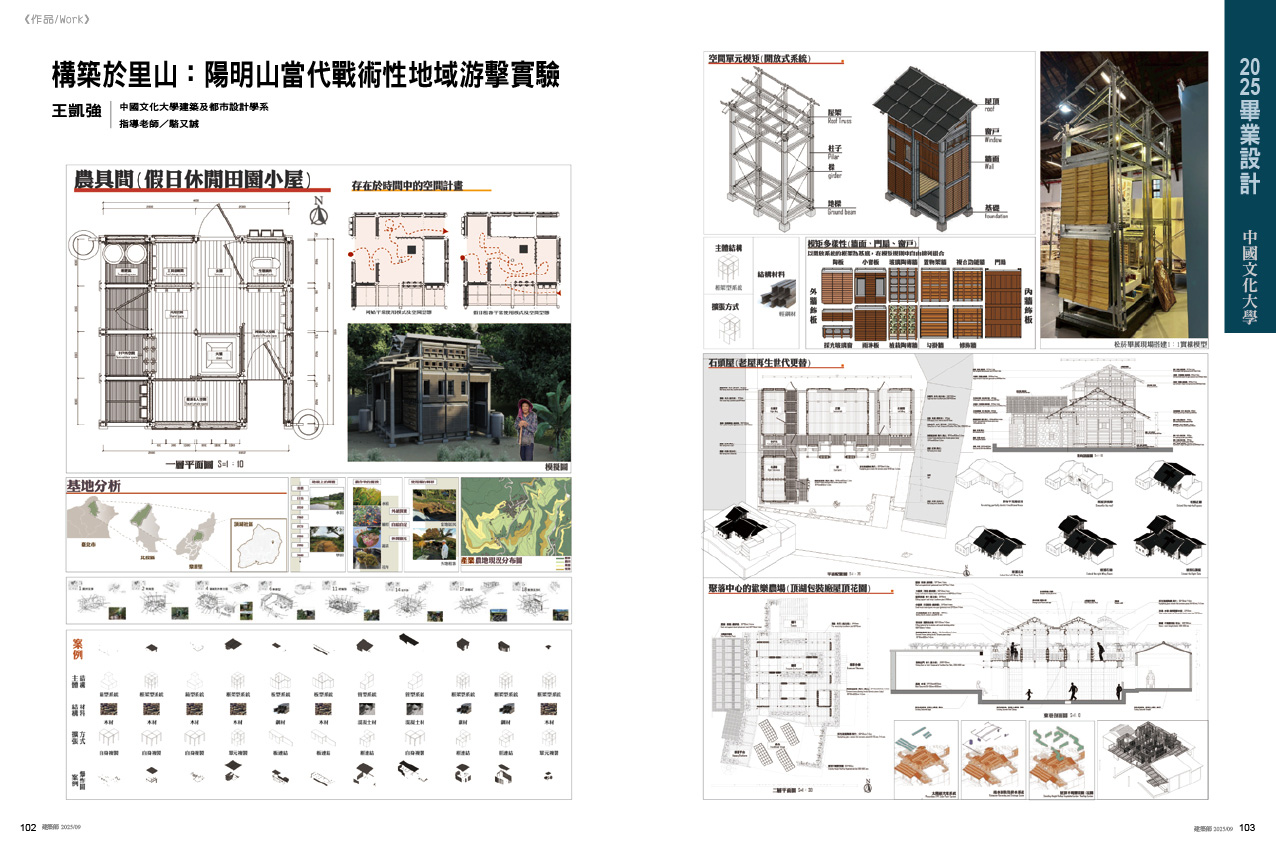

「城事埕市」的批判性實踐

地域性知識、都市更新與建築設計的辯證

臺灣都市發展長期依賴現代主義的大規模垂直更新,導致街道尺度與生活紋理被抹除。現行都市計畫制度過度倚賴量化指標如容積與建蔽率,卻忽略了空間質感與地方記憶。建築與都市規劃在專業教育與實務上長期割裂,形成制度斷裂。

中國文化大學建築及都市設計學系結合建築與都市設計雙重訓練的系所,自創系以來長期關注制度、規劃與空間設計操作之連結。因此畢業設計也導入問題導向學習法(Problem-Based Learning, PBL),引導學生針對當下都市或建築實際議題,透過設計研究(Design Research)進行辯證,並試圖以創意提出解方,重新鏈結建築與都市整體脈絡。建築與都市設計教育不應止於技術訓練,而是一種價值觀的養成。建築應試圖回應人、社會與環境之間的關係,並引導學生將設計實踐視為一種倫理行動。「城事埕市」的設計正奠基於此,從都市設計、地域策略到制度批判,提出跨尺度的設計論述與制度提案,重新詮釋都市空間更新的可能。

文/鄭人豪(中國文化大學建築及都市設計學系助理教授)